日時:2017年2月19日(日)

参加人員:54名

-歴史のあるウォーキング会ですが、今回初参加です-

8時30分集合、受付 富山中学校の生徒さん5人がボランティアで受付、体操指導をしてくれました

倉安川は、岡山市の吉井川から旭川へ流れる延長19.9Km、幅5~6mの人工的な水路で、

旭川~百間川と百間川~吉井川の2区間に分かれています。

開発は、江戸時代1679年(延宝7年)に備前藩主の命を受けて津田永忠が築造したと伝えられています。

当初の機能は新田干拓地への用水供給でしたが、それと同時に、吉井川を下る高瀬舟を直接岡山城下へ導き、

東方面からの米や生活物資を直接岡山城下へ運ぶ運河の機能もありました。

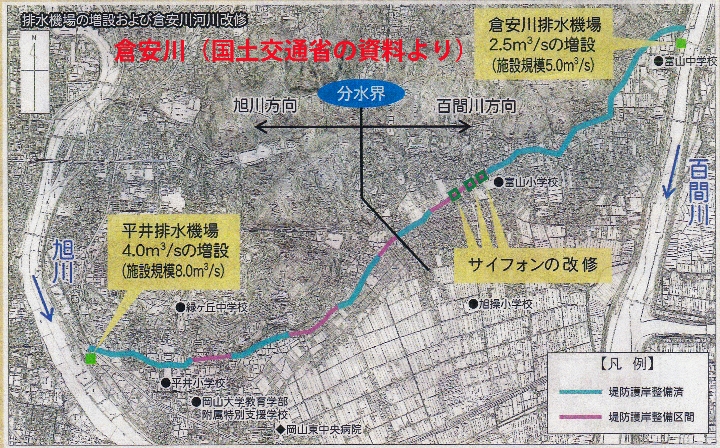

下図は、西側部分(旭川~百間川)を示す図です。(国土交通省倉安川排水機場の資料より)

ラジオ体操の後出発。コミュニティーハウスから倉安川にでるとすぐ上水道記念碑があります。

昭和29年5月富山地区に上水道が通水されたことを記念して水道組合が建立しました。

当時の組合員数は278名で、総工費464万円であったことが記されています。

また、周囲にはお地神さま、常夜灯などもあります。

記念碑の反対側、倉安川に数少ない「雁木(がんぎ)」が残っています。

用水の水を利用するためにに各家の敷地から直接、用水に降りる石段で、川市(かわいち )と呼ばれていました。

方言で発音すると「かぅぇーち」となります。

海を干拓してできた土地のため井戸水は塩分を多く含み、野菜や食器洗い、洗濯などの生活用水として倉安川の水を使っていました。

少しわかりにくいので、祇園用水にある雁木、2か所の写真を載せます。(岡山市中区江崎)

倉安川より南の集落の葬儀のおりこの橋を渡って北の操山山系の山腹にある墓地に向かったことから、この橋名の由来になりました。

倉安川は川幅が狭く(5~6m)大きな高瀬舟の場合、2艘のすれ違いが難しいため、所どころに川幅を広げた「船回し」と呼ばれるところがあり

そこで、船がすれ違っていました。

この辺りは新田開発が行われる前は、瀬戸内海の波打ち際で、操山山系の南東部に位置し、

陸地が「丸く突き出した端っこ」だったので丸端の地名の由来になったそうです。

橋の下に人がやっと通れる道が見えますがが、これは「船頭道」とよばれる船頭が船を曳いて通る道です。

高瀬舟は人が綱で引っ張り航行していました。そのため川の両側に道(船頭道)があり、橋の部分は橋の下を通っていました。

護岸改修のとき、その歴史を残すため、人は通れないですが船頭道を残したそうです。

現在の橋は、コンクリートの平らな橋ですが、建設当初は太鼓橋でした。これは橋の下の船頭道を人が通りやすくするためです。

昭和29年に上水道ができるまでこの井戸の水が、倉富干拓地集落の飲料水として使用されました。

常倉安川沿いの随所にみられる夜灯は、船の航行の目印と、神様を祭祀する役割がありました。

隣にはお地神さま(五角形の石柱)が祀られています。

五角形のそれぞれの面に、神名が記され五神体が祀られています。

・天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)- 太陽神 「古事記」においては「天照大御神」という神名で記されています。

・少彦名命(すくなひこなのみこと)- 国造りの協力神、常世の神、医薬の神、温泉の神、呪術の神、穀物神、知識の神、酒造の神、石の神。

・埴安姫命(はにやすひめのみこと)- 土の神。

・大己貴命(おおなむちのみこと)- 古事記、日本書紀では大国主(おおくにぬし)と記され日本神話の神、出雲大社の祭神です。また国譲りの神と呼ばれています。

・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)- 名前の「ウカ」は穀物・食物の意味で、穀物の神で女神とされています。

賽の神は道祖神で様々な厄災を防いでくれる神で、他の村から疫病が入ってくるのを防ぐ

という意味で、多くは村と村の境に祀られています。

道祖神はまた、集落と神域(常世や黄泉の国)を分かち、過って迷い込まない、禍を招き入れないための結界とされています。

社の横にある大きな石が、その黄泉の国との境になるのだそうです。

操山山系南東部のふもとに菅原道真を祀る天地天満宮(通称天神様)があります。

石段を上った境内左手に古い石灯篭があります。風化が進み表面はボロボロになっています。

「文化八年吉日本村中」と刻まれていますので、200年くらいを雨にさらされたことになります。

倉安川周辺の地域を洪水から守る排水機が設置され、いざという時に備えています。

排水機は排水能力=1.25t/s、2台と2.5t/s能力のもの1台、計3台(5t/s能力)があります。

旭川側にも5t/sの排水能力があるそうです。

2号機(1.25t/s能力)

操山山系最東端の山が柾木山です。山頂にあった柾木城は柾木大膳之輔により築城されたましたが、

のちに姫路城主本田美濃守と宇喜多直家の軍勢に攻められ落城しました。

落城の前日、大膳の内室玉尾の方が姫君初瀬を抱いて馬で柾木山を駆け下り東の百間川の井戸に身を投じたそうです。

後に僧が供養の経をあげたところ、水面に笄(こうがい)が浮き上がったのでその井戸を「笄の井戸」と呼んでいます。

笄の井戸(百間川の河川敷にありますが、今回は道路の手前から眺めただけです)