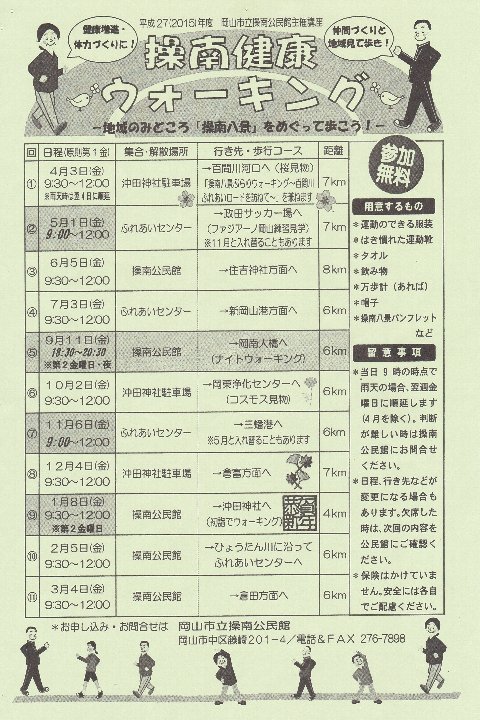

今日は政田サッカー場まで歩き、ファジアーノ(J2)の練習を見学して帰るコースです。

距離は往復約7Km。参加者は51名。

天気は快晴、最高気温は27度位になるという予報です。

9時に「ふれあいセンター」に集合。

百閒川右岸土手を南下

百閒川締め切り樋門が見えてきた。

現在改修中ですが、だいぶ進んでいます。百閒川を越えて、右手前方には政田サッカー場の照明灯が見えます。

百閒川の水面は日本一滑らかな水面だそうです。

締め切り堤防を渡ります。

東詰めには沖新田88箇所の第26番札所があります。

サッカー場に到着、早速、ファジアーノのスタッフから説明を受けました。

ちょうど、練習が始まったということで、早速見学。

約1時間見学して、帰路に。

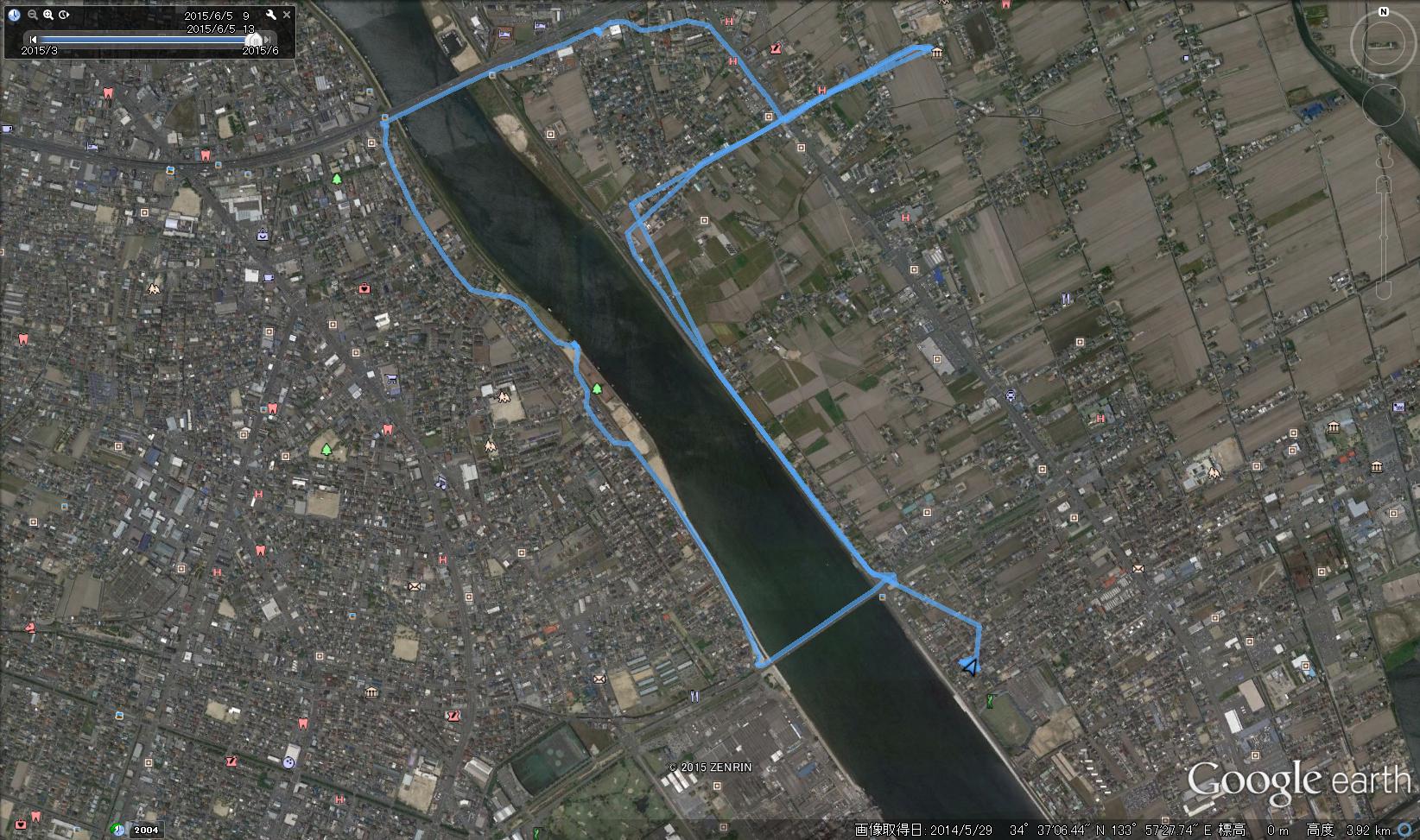

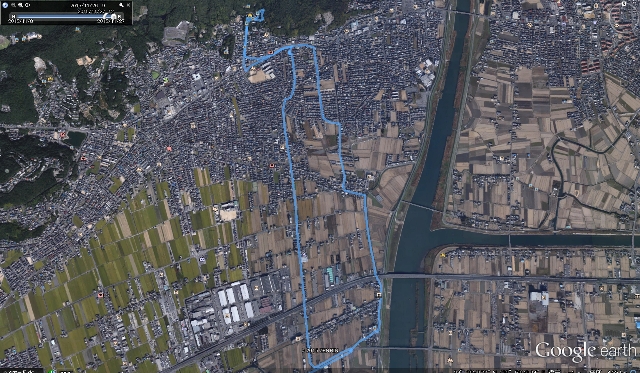

GPSロガー

歩数は10341歩でした。

今日は操南公民館から、岡南大橋 ~住吉神社~旭川大橋を経由して公民館まで帰るコースです。

参加者は53名。

あいにくの雨の予報ですが、9時30分に操南公民館に集合して、手短な準備体操をして出発。

帰るまで降らないようにとの願いもむなしく、出発から20分ほどして雨粒がポツリポツリと落ち始めました。

久しぶりに傘を差してのウォーキングです。

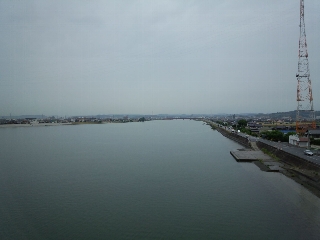

9時30分公民館を出発。まずは旭川東岸を南下、岡南大橋をめざす。

傘を差して岡南大橋をわたります。

岡南大橋から、旭川大橋方面を これが岡南大橋です。

住吉神社が見えてきました。旭川の中にある。 みんなでお参り!

これが社殿です。 入口の明神鳥居

境内入口にいる安政4年生まれの浪速狛犬 境内右側、旭川に向かって建てられた常夜灯

旭川大橋をわたる頃は、雨もほぼ上がってきた。 旭川大橋から岡南大橋方面。

工程は8Km、歩数は約1300歩でした。

GPSロガー

7月は岡山ふれあいセンターから、新岡山港まで往復するコースです。

歩行距離は約6Km、参加者は57名。天気は薄曇り、7月にしては歩きやすい天候でした。

9時30分ふれあいセンターを出発。

岡山の地ビールを飲ませてくれる「たのたの庵」の横を通る

児島湾堤防の潮廻し

沖新田の南端まで来ました。

(以下は岡山市立操南公民館発行「ぶらり操南八景」を引用)

沖新田干拓工事の折、海からしみ込む海水と、上流からの用水路を四番川に流す目的で造られた

潮回しは往時の面影を残す。

潮止め堤防とともに、今に残る数少ない景観である。

恵比寿宮と竜王宮

商売繁盛、豊漁と海の安全をお祈りする小さな社と石碑がたっています。

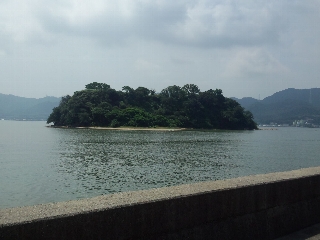

市民の森を通り新岡山港へ 伝説の島 高島(個人所有のため許可なく上陸できません)

新岡山港て到着

小豆島土庄港へ出発するフェリー

四番川河口を通ってふれあいセンターまで帰りました。

歩数は約9000歩でした。

GPSロガーを携帯するのを忘れたのでGPS軌跡はありません。

9月は暑さを避けて夜歩くナイトウォークです。旭川河口、岡南大橋を渡りの夕景をながめる約7Kmのコース。

参加者は40名。18時30分、操南公民館を出発、宮道を通り旭川左岸堤防へ。

堤防を南下して岡南大橋まで歩きます。

岡南大橋へ到着

岡南大橋は2002年に完成した全長470mの橋です。

旭川に架かる橋としては、最も南にある橋です。

完成当初は有料道路でしたが、2006年から無料となっています。

クラレ岡山工場

岡南大橋から岡山市中心部方面の眺め

橋を渡って福島へ

福島側から見た岡南大橋

岡南大橋東詰めにある津田永忠像(撮影は9月12日)

津田永忠は、岡山藩士で、土木建築の天才として知られています。

倉田新田、幸島新田、沖新田の干拓、百間川の開発など、多くの業績を残しています。

GPSログ

今月は六番川水の公園近くの岡東浄化センターへ行きます。9時30分、沖田神社駐車場に集合、

参加人員は54名。

行程は7Km。

駐車場を出て、清内橋で百間川を渡る。

清内橋から百間川河口の眺め

光津地区の田んぼを見ながら南下

岡東浄化センターへ到着

ふれあいセンターに集合、三蟠港方面へ行く約6Kmの行程です。

産業道路(県道45号線)に向かってスタート。

旭川堤防の付近に、江並道通宮があります。沖田神社にある道通宮の分身なのかな。

旭川堤防を南下します。津波対策で堤防が補強改修されて道路もきれいになっています。

正面に見えるのは小島半島。

500m位南下すると、旧三蟠軽便鉄道の起点、三蟠駅の跡に到着します。

三蟠軽便鉄道は三蟠駅から国清寺駅まで約7.5kmを走る鉄道で大正4年に開通し、昭和6年に廃止されました。その跡はほとんど残ってなく唯一三蟠駅駅舎が残っています。

鉄道の起点を示す場所に短い線路が敷かれています。

少し南に、三蟠港跡の碑があります。

明治の時代、山陽本線がない時代にはこの三蟠港が岡山への玄関口だったそうです。

隣には、明治天皇が岡山に始めて上陸されたのを記念する石碑があります。

広島から海路で三蟠港に到着され、馬車で後楽園の延養亭に向かわれたそうです。

その東には、三蟠競馬場跡があります。

最初、北区原尾島の地にあった競馬場は、昭和28年にここに移されました。

この地は中国電力の三蟠発電所石炭カス捨場でした。

昭和33年に廃止され、現在は、企業のグラウンドとして使われています。

競走馬の供養のためか、馬塚、馬頭観音などがあります。

競馬場跡のすぐ南に、三蟠港(漁港)があります。

三蟠港は旭川の河口にあり児島湾に面しています。

海に沿って東に行くと、児島湾にかかる児島湾大橋が見えてきます。

昭和58年に完成した、長さ931m、高さ約30mの橋です。

GPSの軌跡

計画では12月4日に曹源寺の紅葉を見に行く予定でしたが、紅葉の時期が早まったため変更。

12月分は11月27日に実施しました。沖田神社駐車場~曹源寺往復約7Kmの行程。

9時30分、沖田神社駐車場に集合し、百間川沿いに北上します。

途中、倉富地区の「牛窓往来」と呼ばれる昔、岡山から牛窓に行きかった古い道を通り倉安川に向かいます。

↓奥にのびるの道が牛窓往来(岡山方面へ)

↑コーナーのお堂(祠)は沖新田88ヶ所の第84番札所

牛窓往来を西に進むと、菅原道真公を祀る天満宮があります。

その前を通り北上すると倉安川に出る。

倉安川は吉井川と旭川とを結ぶ運河として作られ、灌漑用水路、生活用水路としても利用されました。

曹源寺参道に到着。

松並木の参道を進み曹源寺へ

曹源寺は岡山藩池田家の菩提寺で、池田綱政が父光政と祖父信輝の菩提を弔うために建立した臨済宗妙心寺派の禅寺です。また、外国人の修行僧が多い禅寺です。(現在20数名の外国人修行僧)

山門 本堂

本堂の西にある経堂 鼓楼

本堂の東にある鐘楼 中で修行僧が修行をしている

日本庭園

GPSの軌跡

2016年最初の操南ウォーキングは沖田神社への初詣です。

操南公民館に集合し、宮道を通って往復4Kmの行程。

参加人員は64名です。

沖田神社は沖新田干拓地の総鎮守として岡山藩池田綱政の命により建立されました。

当初は旭川の西の住吉宮(岡山市南区福島)に鎮座されておりました。

その後、約1Km南方の岡山市中区沖元の地に遷され、1709年(宝永6年)に

現在の地に遷されました。

祭神は天照大御神、素戔嗚尊(スサノオ)、軻遇槌命(カグツチ)、倉稲魂命(ウカノミタマ)、句句廼智命(ククノチ)、おきた姫です。

沖田神社

拝殿の屋根には、神社としては珍しい鯱を冠しています。

境内には多くの神様が御末社として祀られています。

道通宮

道を開く、ミチヒラキの神様

稲荷神社

稲荷神社の石垣も異型の石を隙間無く積み上げた備前積の石垣です。

ケン属社

伏見稲荷、白玉稲荷、不動王、白龍大神、木野山神社が祭られてい石のお堂。

おきた姫神社

沖新田干拓の際、海の神(龍神)の怒りを鎮めるため人柱となった若い娘「キタ」を

氏神様として祀っています。

天満宮

胸形神社

水の神様が祀られています。

そのほか、天照神大神社、長田・西宮神社、地神、熊野大社、出雲大社なども

御末社として祭られています。

成就石

願い石

ひょうたん石(本殿の石垣)

備前積工法で隙間無く詰まれた石でひょうたんを描いています。

このような高度な技術である備前積は大阪の石工、河内屋治兵衛が指導したそうです。

初詣を済ませ、記念撮影の後、操南公民館への帰路に着きました。

到着後、甘酒を頂き解散しました。

今回は昔(?)三蟠軽便鉄道が走っていた線路に出来るだけ沿って歩くコースです。

ただ残念なことに、軌道敷は極一部しか残っていません・・・

操南公民館を出発し宮道を西へ。

最初は沖新田88ヶ所の1番、2番札所になっている大師堂(献寿寺の跡)へ。

この大師堂のすぐ西側を線路が走っていたそうです。

↑ 宝篋印塔

軌道敷だった境内西の細い路地

宮道駅跡 現在駅舎跡に駅の看板(?)が復元されています。

宮道駅跡から南へ下ります。

ほとんど農地に戻されていて、軌道敷がそのまま残っているのはごく一部だそうです。

写真左のブッシュのようなところが軌道敷跡です。

さらに、あぜ道を通り、迂回しながら南下すると浜中駅跡に到着します。

中間地点から宮道駅方面 浜中方面

浜中駅跡に到着

浜中駅跡のすぐ西に浜中地蔵(沖新田7番札所)があります。

その隣には1番灯篭があります。

次の駅は終点三蟠ですが、今日はここまで

9時30分操南公民館に集合、岡山ふれあいセンターに行きます。

途中、操南八景に紹介されている、藤原邸の横を通ります。

敷地の大楠木は樹齢約170年で岡山市の保存樹に指定されています。

岡山ふれあいセンターに到着。

展望ホールを紹介されて上ってみました。

ふれあいセンターには何回も行きましたが、展望ホールがあるのは初めて知りました。

4階ですが、周りに高い建物が無く結構見渡せます。

帰路は、ひょうたん川に沿って北上するルートです。

河口には、三体大師寺があります。

その前には、水流の制御、調整に使われていた樋門が残っています。

構造体は石(花崗岩?)で巻き上げ用軸は木製です。

石には「新関樋」昭和七年四月築設の文字が読めます。

川沿いに遡り、宮道まで行きます

岸(百間川堤防)には平成14年に桜の木が植えられました。

来月の操南ウォークは桜見物を兼ね土手を歩く予定です。

対岸には、岡大ボート部の艇庫が見えます。

歩行距離約6Kmのコースでした。

これで今年度の予定終了です。